![]() 丂丂婱曽偩偗偺愊慞岟摽偺忩堖丄椃棫偪偺擔偺惏傟拝丄宱涚巕(偒傚偆偐偨傃傜)偱偡丅

丂丂婱曽偩偗偺愊慞岟摽偺忩堖丄椃棫偪偺擔偺惏傟拝丄宱涚巕(偒傚偆偐偨傃傜)偱偡丅

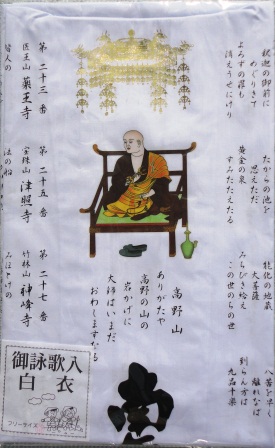

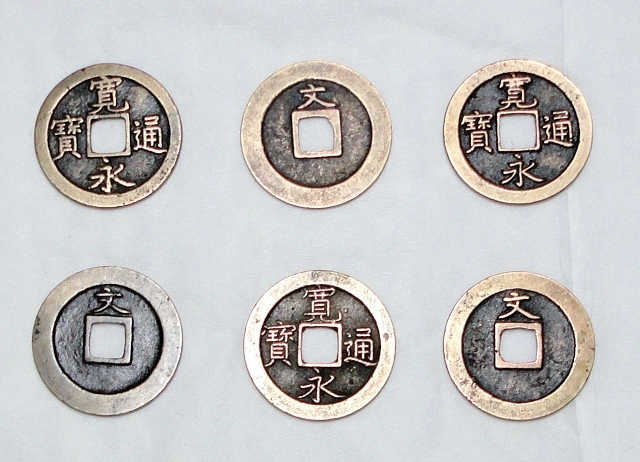

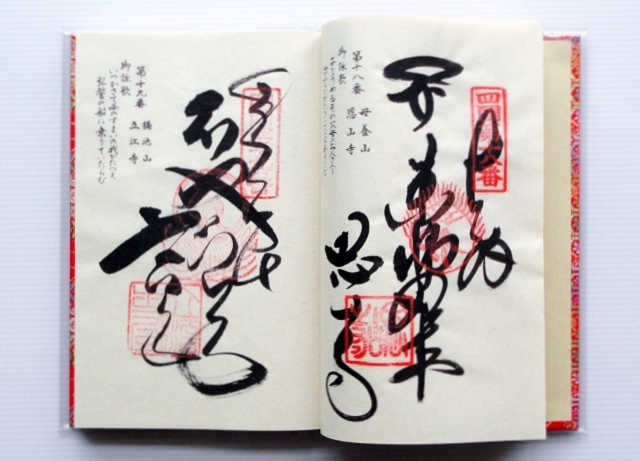

| 屼庨報敀堖偺嶌傝曽 | 1.庨報墴報梡偺敀堖傪擖庤偟傑偡丅丂庨報墴報梡偺敀堖偼乽恀尵巇棫乿偲乽懮樑巇棫乿偵戝偒偔擇暘偝傟傑偡丅丂側偍丄偙偺奜偵柍抧偺敀堖偵庨報傪墴報偡傞偙偲傕偁傝傑偡丅 2.庨報墴報梡偺敀堖偺擖庤壙奿偼恀尵巇棫偱\4,900丄懮樑巇棫偱\4,900丄柍抧偺敀堖偱\3,000偖傜偄偱斕攧偝傟偰偄傑偡丅 3.嶥強傪朘傟丄杮摪偲戝巘摪偵嬑峴屻偵擺宱強偵岦偐偄巙擺嬥乮堦枃摉傝\200-偱偡丅乯偲嫟偵庨報梡敀堖傪扴摉憢岥偵採弌偟傑偡丅 4.奩摉帥堾偺屼塺壧偺埵抲偵庨報傪墴報偟偰曉媝偝傟傑偡偺偱庴椞偟偰偔偩偝偄丅 5.廩暘偵姡偒愗傜側偄撪偵庨報墴撴埵抲偵怗傟偨傝丄柍抧偺晍晹暘偑廳側偭偨傝偡傞偲庨報偑堏傝丄墭傟偨傝棎傟偨傝偡傞偺偱庢埖偄偼怲廳偵偝傟偰偔偩偝偄丅 6.墴報偝傟偨庨報偺忋傪怴暦巻側偳偱暍偆偙偲傪偍彠傔偟傑偡丅 7.偦偺擔偺撪偵晹壆姳偟偡傞側偳偱丄庨擏偺桘暘傪姡憞偝偣傞偙偲傪偍彠傔偟傑偡丅 8.師偺帥堾偱偺墴報弨旛偺堊丄敀堖偺愜傝曉偟摍傪朰傟側偄傛偆偵偟偰偔偩偝偄丅 9.巐崙88売強傪寢婅偟偨屻偵丄崅栰嶳墱擵堾傪屼楃寃傝偟傑偡丅丂偦偺愜偵墱擵堾偺擺宱強偱庨報傪捀懻偟傑偡丅丂愊慞岟摽偺忩堖丄婱曽偩偗偺宱涚巕乮椃棫偪偺擔偺惏傟拝乯偑弌棃忋偑傝傑偡丅 仏偛拲堄丗帥堾偺擺宱強偱偼丄巚偄傕偐偗側偄傛偆側晄夣側巚偄傗橖枬柍楃側巇懪偪偵憳偆偙偲傕偁傝傑偡丅丂憁椀傪娷傔帥堾懁偺曽乆傕廫恖廫怓偱偡丅丂斀柺嫵巘偲偟偰庴偗棳偝傟偰偔偩偝偄丅 |

||||||

| 庬椶偲姰惉尒杮 | 慺嵽乮\4,000-乯 |

姰惉昳乮攚暥帤偼撿柍戝巘曊徠嬥崉乯 |

|

慺嵽乮亸3,600-乯 |

姰惉昳乮攚暥帤偼撿柍垻栱懮樑乯 |

||

| 擖庤旓梡 | 仜帥堾懁偑庢傝寛傔偰偄傞敀堖傊偺庨報墴撴椏嬥偼侾枃摉傝亸俀侽侽偱偡丅丂巐崙俉俉売強偲崅栰嶳墱擵堾偱寁俉俋帥堾偵巟暐偄傑偡偺偱帥堾傊偺巙擺嬥偼崌寁偱\200亊89亖亸侾俈丆俉侽侽偱偡丅 仜壛偊偰丄僣傾乕揧忔堳偝傫偺庢埖庤悢椏偑侾枃摉傝亸俀侽侽掱搙偱偡偺偱\200亊89亖亸侾俈丆俉侽侽偑壛嶼偝傟傑偡丅 仜庨報梡偺敀堖戙嬥偑亸4,90侽側偺偱丄敀堖偵庨報傪墴撴偡傞偩偗偱捈愙偺巟弌嬥妟偼寁亸係侽丆俆侽侽偲崅妟偵側傝傑偡丅 仜偦偟偰峏偵丄峫椂偟側偗傟偽側傜側偄椃峴旓梡偲偟偰嘆抍懱僶僗傊偺嶲壛偱偁傟偽戝杴23枩墌嫮丄嘇僕儍儞儃僞僋僔乕側傜戝杴35枩墌丄嘊帺壠梡幵偱弰偭 偰傕戝杴15枩墌掱搙偺嬥妟偑巐崙搰撪偱偺弰攓旓梡偲偟偰昁梫偱偡偺偱丄偍曊楬偵學傞偙傟傜偺旓梡傗崅栰嶳傊偺屼楃寃傝偦偟偰屼帺戭偐傜巐崙傊偺墲暅岎捠旓側偳傪峫椂偡傟偽堦枃偺屼庨報敀堖傪擖庤偡傞偵偼偳傫側偵埨偔偰傕幚巟弌偱20枩墌嫮丄捠忢偺抍懱僣傾乕嶲壛偱30乣40枩墌掱搙偺巟弌嬥妟偲側傝傑偡丅 仜屼庨報敀堖傪擖庤偡傞偵帄傞傑偱偺乽偍巐崙丒偍曊楬傊偺巚偄傗婅朷乿傗乽偍曊楬偵弌偐偗傞傑偱偺弨旛乿丄偦偟偰乽偍曊楬婜娫拞偺婥旀傟傗旀楯乿媦傃乽幚嵺偵巟弌偟偨懡妟偺旓梡乿摍乆偐傜傕屼庨報敀堖偼戝愗偵偝傟偰偔偩偝偄丅 |

||||||

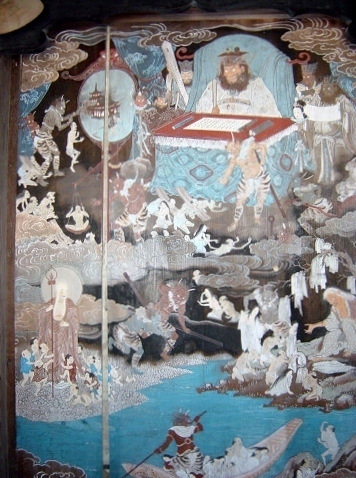

| 尵偄揱偊 | 乧偙傟偼帹偵偡傞榖偱偡丅 丂偙偺悽傪椃棫偮帪丄扤傕偑嶰搑偺愳傪搉傝斵娸偵惱偔偺偩偦偆偱偡丅 斵娸偱偼扗堖攌乮偩偮偊偽乯偑懸偪庴偗丄汷攌偱偺堖椶丒嬥昳丒柤梍丒尃椡側偳慡偰偺堖傪攳偓庢傝丄堖椞庽偺巬偵妡偗丄巬偺偟側傝偱嵾嬈偺廳偝傪検傝丄娵棁偵偝傟傑偡丅偦偟偰鑵杺條偺慜偱惗慜偺慞峴傗愊傒廳偹偨嵾嬈傪栤傢傟丄抧崠偲嬌妝偵怳傝暘偗傜傟傞偲愄傛傝揱傢傝傑偡丅 丂偟偐偟丄岟摽傗楈尡偺偁傞宱涚巕乮巐崙敧廫敧儢強屼庨報敀堖側偳乯偼惗慜偺愊慞傪帵偟丄扗堖攌偺栚偵傕塮傜偢丄攳偓庢傜傟傞偙偲傕柍偄偺偩偦偆偱偡丅 丂偙偺愄偐傜帹偵偡傞尵偄揱偊偐傜丄巐崙敧廫敧儢強楈応帥堾傪弰傞偍曊楬偝傫払傕敀堖偵嶥強偺屼庨報傪捀懻偟側偑傜怱傪崬傔偰嶲攓偟丄宱涚巕乮愊慞岟摽偺忩堖丒椃棫偪偺擔偺惏傟拝乯傪擖庤偝傟偰偄傞偺偱偡丅 丒塃恾偼52斣懢嶳帥忇極暻柺偵昤偐傟偰偄傞乽鑵杺條偍嵸偒偺恾乿偱偡丅丂偙偺奊偺塃壓晹暘偵嶰搑偺愳傪搉偭偰偔傞恖乆偺嵾嬈偺廳偝傪検傝丄娵棁偵偟偰偄傞乽扗堖攌乿偺巔偑昤偐傟偰偄傑偡丅 丒偪側傒偵塃恾偺壓懁偵昤偐傟偰偄傞乽嶰搑偺愳乿偺搉偟捓偼愄偐傜慘榋暥偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅 |

|

|||||

亂榋暥慘亃丂 仚 恀暔 (傎傫傕偺) 偺慘乽榋暥乿偱偡丅 |

丒惣曽嬌妝忩搚傊偺楬嬧丄嶰搑偺愳偺乽搉偟捓乿偲揱偊傜傟傞慘榋暥偱偡丅 丒姲塱捠曮堦暥慘(昞偲棤)丂榋枃偱乽榋暥乿丅 仏擖庤偛婓朷偺曽偼偛憡択偔偩偝偄丅 |

姲塱捠曮偺戝偒偝偱偡丅 乮5墌嬍 100墌嬍偲偺斾妑乯 |

|

![]()

![]()

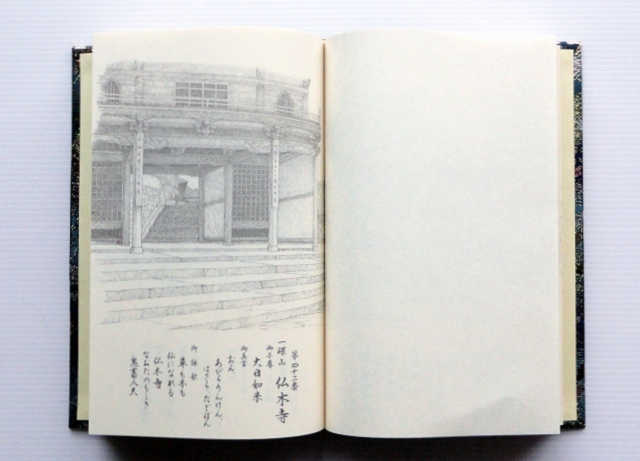

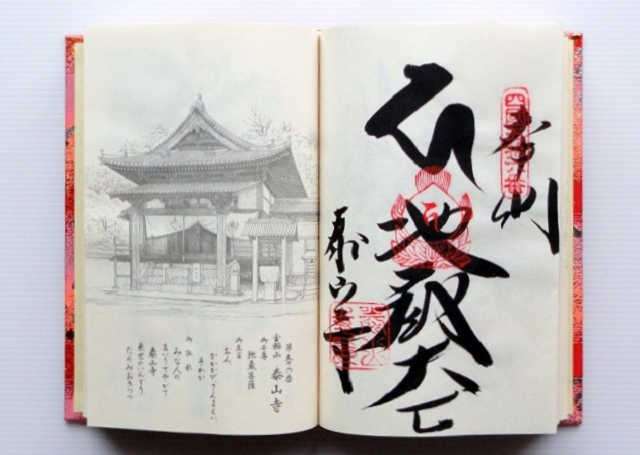

![]() 丂嶥強傪弰傝屼杮懜偵嬑峴偝傟偨婰榐挔丄偍曊楬偺婰擮挔偱偡丅

丂嶥強傪弰傝屼杮懜偵嬑峴偝傟偨婰榐挔丄偍曊楬偺婰擮挔偱偡丅

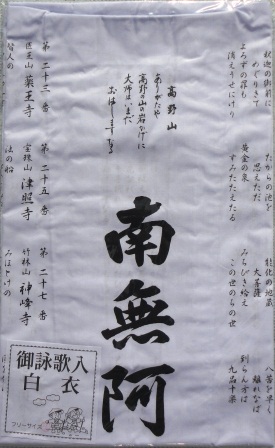

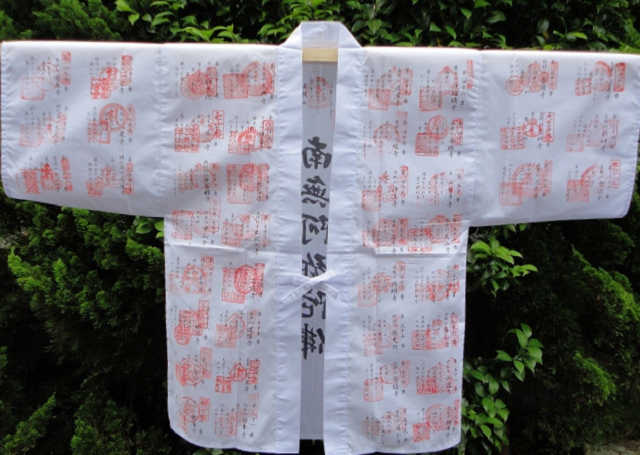

| 杗彂屼庨報擺宱挔偺嶌傝曽 | 1.巐崙88売強梡偺擺宱挔傪擖庤偟傑偡丅丂擺宱挔偺庬椶偼戲嶳偁傝傑偡偺偱偛帺暘偺岲傒偵崌傢偣偰偍慖傃偔偩偝偄丅丂昞巻偺暱偼戝暿偟偰嵁宯暱丒愒宯暱丒嬥宯暱偵暘偐傟傑偡偑擖庤偝傟傞曽偺岲傒偱慖傋偽椙偄偲巚偄傑偡丅 2.擺宱挔偺壙奿偼\2,500乣\3,300偖傜偄偱斕攧偝傟偰偄傑偡丅丂偛搒崌偺椙偄曽朄偱庤偵擖傟偰偔偩偝偄丅 3.嶥強傪朘傟丄杮摪偲戝巘摪偵嬑峴屻偵擺宱強偵岦偐偄巙擺嬥乮堦嶜摉傝\300-偱偡丅乯偲嫟偵擺宱挔傪扴摉憢岥偵採弌偟傑偡丅 4.奩摉帥堾偺儁乕僕偵杗彂偟庨報傪墴撴偟偰曉媝偝傟傑偡偺偱庴椞偟偰偔偩偝偄丅 堦斒揑偵杗彂偼儁乕僕塃忋晹偵乽曭擺乿側偳偺暥帤丄拞墰偵乽瀽帤偲屼杮懜乿丄嵍壓晹偵乽帥堾柤乿側偳偑彂偐傟傑偡丅丂庨報偼儁乕僕塃忋晹偵乽巐崙仜仜 斣乿丄拞墰偵乽曮報乿丄嵍壓晹偵乽帥報乿偑墴偝傟傑偡丅 5.廩暘偵姡偒愗傜側偄撪偵擺宱挔傪暵偠傑偡偲杗廯偑燌傫偩傝丄庨報偑棎傟偨傝偟偰偟傑偄傑偡丅丂揔摉側戝偒偝偺怴暦巻傪廳偹憓傫偱偐傜挔傪暵偠傞偲丄偦 偺怴暦巻偑擥傟偨杗廯傪媧偄庢傝丄梋暘側庨報傪媧拝偟傑偡偺偱丄擺宱挔偑墭傟傞偺傪杊偄偱偔傟傑偡丅丂戝愗側擺宱偺徹偱偡丅丂擺宱挔偺庢埖偄偼怲廳偵偝傟 偰偔偩偝偄丅 6.擺宱挔偵憓傓怴暦巻偼悘帪丄怴偟偄傕偺偵岎姺偟偰偔偩偝偄丅 7.擹偄杗廯傪偨偭傉傝娷傑偣偰杗彂偡傟偽丄憓傫偩怴暦巻偺媧拝擻椡傪墇偊傞偙偲傕偁傝傑偡丅丂偦傫側応崌丄擺宱挔偺巻偲怴暦巻偑偔偭偮偄偰偟傑偆偙偲偑偁傝傑偡丅仺備偭偔傝偲拲堄怺偔攳偑偡偙偲傪偍彠傔偟傑偡丅 8.擺宱挔偵杗彂屼庨報傪抳偟傑偡偲乽屼塭乮到掇纴F屼杮懜傪報嶞偟偨傕偺乯乿傪堦懱偄偨偩偗傑偡偺偱丄屼塭曐懚挔側偳偵曐娗偝傟偰偔偩偝偄丅 9.巐崙88売強傪寢婅偟偨屻偵丄崅栰嶳嬥崉曱帥傪嶲攓偟崅栰嶳墱擵堾偵屼楃寃傝傪偟傑偡丅丂偦偺愜偵奺乆偺擺宱強偱杗彂屼庨報傪捀懻偟傑偡丅丂愊慞岟摽 偺偍曊楬婰擮挔丄曊楬廋峴偺婰榐偑弌棃忋偑傝傑偡丅丂戝愗側曮暔偲偟偰鑵杺戝墹偵傕帩嶲偟偰偍尒偣偔偩偝偄丅 仏偛拲堄丗帥堾偺擺宱強偱偼丄巚偄傕偐偗側偄傛偆側晄夣側巚偄傗橖枬柍楃側巇懪偪偵憳偆偙偲傕偁傝傑偡丅丂暓嫵奅傪娷傔丄偳傫側嬈奅偱傕廫恖廫怓丒僺儞偐傜僉儕傑偱偁 傝傑偡丅丂乬嶥強帥堾偺偍朧偝傫払偩偺偵両乭 偲偄偭偰 價僢僋儕偟側偄偱偔偩偝偄丅丂佀丂婬偵偱偡偑丄搳偘曉偡偑偛偲偔晄嶌朄偵擺宱挔傪庢埖偆帥堾傕偁傝傑偡偟丄挿偄帪娫傪柍撢拝偵懸偨偣傞帥堾傕偁傝傑偡丅丂 堦斒幮夛捠擮忋偺帪娫僐僗僩傗嶌嬈僐僗僩偐傜敾抐偡傞偲戝曄偵崅妟側椏嬥乮\300乯傪巙擺偟偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄乬偍慜払曊楬偺堊偵杗彂庨報偟偰傗偭偰偄傞偺偩乭 偺偛偲偔 忋偐傜栚慄偱 橖枬側懺搙傪帵偡帥堾娭學幰傕嫃傞偺偱偡丅 仏乽擺宱乿偲偼乽宱乿傪乽擺傔傞乿偙偲偱丄嶥強偵寃偱偰幨宱暥傪擺傔丄偦偺乽庴庢偺徹乿偲偟偰庨報傪捀偔偙偲偑杮棃偺堄枴側偺偱偡丅丂偦傟偑嵟嬤偱偼丄擺宱挔側偳偵擺宱強憢岥偱杗彂丒庨報傪庴偗丄偦偺懳壙偲偟偰戙嬥乮擺宱椏乯傪巟暐偭偰偄傞峴堊偦傟帺懱偑乽擺宱乿偲乽庴偗巭傔傜傟偰偄傞乿偺偑幚懺偺傛偆偱偡丅丂悽娫堦斒偺帥堾偵偼杦偳懚嵼偟側偄 偙偺崅妟側擺宱椏偑嶥強帥堾塣塩偲憁椀偺庡梫側廂擖尮偵側偭偰偄傞條巕偱偡丅 |

||||||

| 擺宱挔尒杮 | 婰挔慜 |

杗彂庨報墴撴屻 |

|

婰挔慜 |

杗彂庨報墴撴屻 |

||

| 擖庤旓梡 | 仜帥堾懁偑庢傝寛傔偰偄傞擺宱挔傊偺杗彂丒庨報墴撴椏嬥偼侾嶜摉傝亸俁侽侽偱偡丅丂巐崙俉俉売強偲嬥崉曱帥偲墱擵堾偱寁俋侽帥堾偵巟暐偄傑偡偺偱帥堾傊偺巙擺嬥偼崌寁偱\300亊90亖亸俀俈丆侽侽侽偱偡丅 仜壛偊偰丄僣傾乕揧忔堳偝傫偺庢埖庤悢椏偑侾嶜摉傝亸俀侽侽掱搙偱偡偺偱\200亊90亖亸侾俉丆侽侽侽偑壛嶼偝傟傑偡丅 仜杗彂丒庨報梡偺擺宱挔擖庤戙嬥偑亸俀丆俈俆侽乣亸俁丆俁侽侽側偺偱丄擺宱挔偵杗彂丒庨報傪婰挔墴報偡傞偩偗偱捈愙偺巟弌嬥妟偼寁亸係俈丆俆侽侽乣亸係俉丆俁侽侽偲崅妟偵側傝傑偡丅 仜偦偟偰峏偵丄峫椂偟側偗傟偽側傜側偄椃峴旓梡偲偟偰嘆抍懱僶僗傊偺嶲壛偱偁傟偽戝杴23枩墌嫮丄嘇僕儍儞儃僞僋僔乕側傜戝杴35枩墌丄嘊帺壠梡幵偱弰偭 偰傕戝杴15枩墌掱搙偺嬥妟偑巐崙搰撪偱偺弰攓旓梡偲偟偰昁梫偱偡偺偱丄偍曊楬偵學傞偙傟傜偺旓梡傗崅栰嶳傊偺屼楃寃傝偦偟偰屼帺戭偐傜巐崙傊偺墲暅岎捠 旓側偳傪峫椂偡傟偽堦嶜偺杗彂屼庨報擺宱挔傪擖庤偡傞偵偼幚巟弌偱偳傫側偵埨偔偰傕22枩墌嫮丄捠忢偺抍懱僣傾乕嶲壛偱30乣45枩墌掱搙偺巟弌嬥妟偲側傝傑偡丅 仜杗彂屼庨報擺宱挔傪擖庤偡傞偵帄傞傑偱偺乽偍巐崙丒偍曊楬傊偺巚偄傗婅朷乿傗乽偍曊楬偵弌偐偗傞傑偱偺弨旛乿丄偦偟偰乽偍曊楬婜娫拞偺婥旀傟傗旀楯乿媦傃乽幚嵺偵巟弌偟偨懡妟偺旓梡乿摍乆偐傜傕杗彂屼庨報擺宱挔傗屼塭曐懚挔摍偼戝愗偵偝傟偰偔偩偝偄丅 |

||||||

Copyright (C) 2009 E.Shirahama. All rights reserved.